Pedros Geschichte

Nichts. Kein Räuspern, keine hochgezogene Augenbraue, nicht einmal ein verächtliches Lachen. Alle schlürften ihre Hühnersuppe weiter, als wären meine sorgfältig zurechtgelegten, nervös vorgetragenen Worte nur in meinem Kopf erklungen.

«Habt ihr mir überhaupt zugehört?»

«Jaja, mein Sohn, iss deine Suppe. Du bist in der Pubertät. Diese Phase geht vorbei. Du wirst schon sehen: In ein paar Tagen hast du die ganze Sache wieder vergessen.»

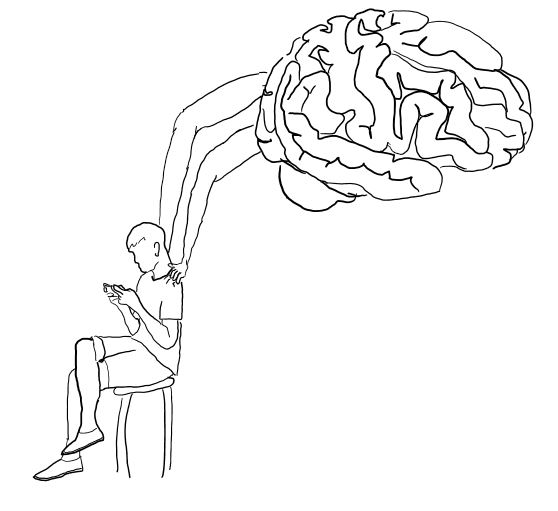

In den vierzehn Jahren meines Lebens war ich immer ein Musterknabe gewesen. Ich hielt treu an dem fest, was meine Mutter mir beigebracht hatte. Sie benutzte ihre blecherne Stimme dazu, um auf den Strassen von Lima ihre Produkte zu vermarkten. Gleichzeitig schlurfte sie durch meine Gehirnwindungen und pflanzte dort fortwährend den einen Grundsatz, nach dem ich zu Leben hatte: «Nimm dir, was du kriegen kannst, und lass dich nicht dabei erwischen!»

Meine acht älteren Halb- und Vollgeschwister waren die idealen Vorbilder, um das Handwerk des Betrugs zu perfektionieren. Ich war so gut darin, dass mir meine Eltern sogar für einen kurzen Moment abkauften, dass ich einen Zwillingsbruder hätte. Mittlerweile glaubten sie mir nichts mehr, bis sie die jeweiligen Beweismaterialien wie gestohlene Fahrräder oder neue Sneaker nicht selbst in den Händen hielten. Wenn nicht einmal deine Eltern mehr unterscheiden können, welcher Teil deiner Geschichten erfunden ist, dann hast du die Tür zum Erfolg geknackt.

Nur zwei Dinge hätten mich noch daran hindern können, ein berüchtigter Drogenboss zu werden: eine Überdosis Kokain oder die plötzliche Entscheidung, mein Leben zu ändern. Es gab Momente, in denen ich mir wünschte, es wäre Ersteres gewesen.

«Guten Morgen, Pedro. Na, heute schon gebetet?»

Jetzt hätte ich gut auf die hochgezogene Augenbraue meines Bruders verzichten können.

«Pass auf, dass du heute Leo nicht über den Weg läufst», sagte meine Schwester fürsorglich. Ihre zuckenden Mundwinkel kündigten den zweiten Teil des Satzes schon an: «Es wäre schade, wenn du deine erste Sünde nach deinem ‚Neubeginn‘ für ein blaues Auge in dessen bereits verunstaltetem Gesicht verschwendest.»

«Wetten, dass es unser Halleluja-Bruder keine drei Tage aushält, ohne ein Fahrrad zu klauen», grinste der Älteste, während er zehn Soles als Einsatz in die Luft streckte. Niemand wollte dagegenhalten.

Ich atmete tief durch und ging ohne ein weiteres Wort zur Tür hinaus. Ich hörte, wie mein jüngerer Bruder mir hinterherlief. «Pedro», sagte er beschwichtigend und blieb hinter mir stehen. Als ich mich umdrehte, lächelte er mich an, kam etwas näher und fuhr im Flüsterton weiter: «Sag schon, wie heisst sie?» Ich sah ihn verwirrt an. «Die muss echt hübsch sein, wenn du diesen ganze Kirchen-Scheiss mitmachst, nur um an sie ranzukommen.»

Ich ballte die Fäuste und lief schnaubend davon.

Mein wutentbranntes, inneres Schreien erschütterte jede Faser meines Körpers. Es schien niemanden zu interessieren, weshalb ich am Vortag auf einem Plastikstuhl sitzend vergeblich versuchte, meine Tränen vor meinen beiden besten Freunden zu verbergen, während wir wie gebannt den Worten des Pastors zuhörten. Ich hatte ihnen zuerst nicht geglaubt, als sie mir nach ihrem ersten Kirchenbesuch erzählt hatten, sie würden nochmals hingehen wollen. Obwohl es diesmal gar nichts zu essen gab! Und jetzt war ich derjenige, der heulte.

Seit meiner Geburt hatte ich gelernt, wie man möglichst einfach durchs Leben kommt. Die Kunst bestand darin, andere Menschen nicht ausschliesslich als Konkurrenten zu sehen, sondern auch als Werkzeuge: Durch sie kam ich an Dinge ran, die ich allein nicht hätte kriegen können. Ich konnte Menschen hervorragend lesen und lenken, aber ich hatte nie gelernt, sie zu lieben.

Und an jenem Morgen, in diesem schummrigen Versammlungsraum voller fremder Menschen fühlte ich plötzlich Dinge, die ich gar nicht fühlen dürfte. Empfindungen, die mich ergriffen und fesselten. Ich fühlte mich verbunden mit diesen Menschen, obwohl sie mir nichts nützten.

«Hey, dich kenne ich doch», riss mich eine sympathische Mädchenstimme aus meinen Gedanken. Ich sah sie an, schaute mich um und versuchte den plötzlich auftretenden Adrenalinschub daran zu hindern, bis in mein Gesicht vorzudringen.

«Ja stimmt, wir haben uns letzte Woche vor deiner Schule kurz unterhalten. Ehm… Emilia?»

«Xiomara», antwortete sie mit einem Lächeln und kam langsam auf mich zu. «Ich hatte schon gehofft, dich wieder einmal zu treffen. Du hattest echt ein paar witzige Sprüche drauf.»

Irgend etwas in ihrem Blick beunruhigte mich. Aber es war schon zu spät. Sie packte mich, stellte mir den Haken, hielt mich auf den Boden gedrückt und schrie: «William, komm schnell! Ich hab den Fahrraddieb!»

Zwei Sekunden. So lange hatte ich Zeit, meine Reaktion zu überdenken. Bisher kannte ich zwei Optionen: Wegrennen und gleichzeitig hoffen, sie nie wieder zu sehen oder meine Schauspieltricks auspacken und dabei riskieren, verprügelt zu werden. Mein Cousin hatte das Fahrrad geklaut. Ich hatte sie nur abgelenkt. Mit etwas Feingefühl wäre rausreden vielleicht noch möglich gewesen. Doch ich wollte es nicht riskieren. Also rammte ich ihr meinen Ellbogen ins Gesicht, stiess sie weg und rannte auf Umwegen zurück in mein Quartier.

Schwer atmend lehnte ich mich an eine Hauswand, stützte den Kopf in meine Hände und spürte, wie das Adrenalin langsam abklang. Da legte sich eine Hand auf meine Schulter und sofort drehte ich mich angriffsbereit um.

«Hey, keine Panik. Was ist denn mit dir los?»

Es war mein Cousin.

«Das Mädchen von letzter Woche hat mich auf der Strasse erkannt.»

Er legte den Kopf schräg und kniff die Augen zusammen, bevor er langsam fragte: «Und du bist weggerannt? Dann scheint es wohl doch nicht so schlimm zu sein.»

«Wovon redest du?»

«Dein Bruder hat mir erzählt du würdest jetzt in die Kirche gehen.»

«Und?»

«Und ich war gerade auf dem Weg zu dir, um dir Glück zu wünschen auf deinem Weg ein ‚guter Mensch‘ zu werden.» Was in seinen Augen funkelte, war nicht nur Belustigung, sondern Verachtung. «Aber es war ja klar, dass du mit diesem Plan nicht weit kommen würdest.» Jetzt schaute er mich herablassend an: «Hättest du nicht auf den Knien das Mädchen um Vergebung bitten und ihr das Fahrrad zurückgeben müssen? Das würde doch ein echter Christ tun. Wenn du denkst, du wärst besser als wir, dann verhalte dich gefälligst auch so.»

Lass es. Er will dich nur provozieren. Geh einfach. Aber die Wut auf meine Familie, mein Leben und vor allem auf mich selbst schoss mit voller Wucht aus mir heraus und liess meinen Cousin mit blutender Nase und triumphierendem Grinsen auf dem staubigen Boden zurück.

Ich betrat das kleine Zimmer, das ich mit drei meiner Geschwister teilte, liess mich auf mein Bett fallen und seufzte laut: «Verdammte Scheisse! Warum krieg ich das nicht hin? Einfach mal ehrlich sein. Einfach mal eine einfangen, weil ich es verdient hab.»

Meine ältere Schwester sah kurz auf, lächelte wissend, strich dann weiter mit dem blauen Pinsel über ihre Nägel, und sagte: «Du bist einer von uns, Bruder. Wir ändern uns nicht.»

«Wie meinst du das?»

Sie betrachtete eingehend den Nagel ihres kleinen Fingers, während sie nachdachte. Dann sagte sie: «Du kennst sicher den Spruch: ‚Wenn du die Welt verändern willst, dann fang bei dir an.’ Das hat bestimmt ein Gringo gesagt, oder sonst ein Vollidiot. Schau – solange sich die Welt nicht verändert, wirst auch du dich nicht ändern können. So läuft unsere Welt: Du nimmst, was du kriegen kannst. Wenn du’s nicht tust, kriegst du nichts und bist morgen tot.»

Ich hätte nicht gedacht, dass es in meinem Gehirn Platz hat für eine weitere Prägungspflanzerin. Doch ich spürte bereits, wie sich die schönlackierten Fingernägel meiner Schwester an meiner Gehirnmasse zu schaffen machten. Solange sich die Welt nicht verändert, wirst auch du dich niemals ändern – für immer eingegraben im Nährboden meiner Gedanken.

«Es ist nicht deine Schuld», versuchte sie mich aufzumuntern. «Hättest du reiche Eltern und könntest auf eine bessere Schule gehen, dann wäre es einfacher, so ein Kirchenmensch zu sein.»

Ich seufzte tief, vergrub mein Gesicht in den Händen und murmelte: «Warum kann diese verfluchte Armut nicht wenigstens meine Seele in Ruhe lassen?»

In hohem Bogen flog die unschuldige Cola-Dose auf die andere Strassenseite. Es tat gut und störte niemanden. Eine seltene Kombination. Hoffentlich würde das Fussballspiel mit meinen Freunden dieselbe Wirkung haben. Ich ging zielstrebig durch die Strassen in Richtung Sportplatz.

Plötzlich blieb ich stehen. Ein geparktes Auto am Strassenrand zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Es hatte keinen einzigen Blechschaden. Also konnte es niemandem aus unserem Quartier gehören. Ich ging langsam am Auto vorbei und spähte unauffällig durch die Fenster. Ich traute meinen Augen kaum: Brieftasche und Handy lagen auf dem Beifahrersitz! Es wäre ein Verbrechen, so viel Dummheit nicht mit einer eingeschlagenen Scheibe und verschwundenen Wertsachen zu bestrafen. Ich spürte, wie mein durchschlurftes Gehirn danach schrie, diesem Autobesitzer eine Lektion zu erteilen. Aber ich wollte es nicht. Dieser Typ hat sicher hart gearbeitet für sein Geld. Er hat es sich verdient. Aber – hätte ich es nicht auch verdient? Was kann ich dafür, in diesem Drecksloch geboren zu sein? Es war auch harte Arbeit, meine diebische Fingerfertigkeit und meinen frechen Mut zu erlernen.

«Hey, Pedro! So ein Zufall, dich hier zu treffen.» Ein älterer Junge aus der Jugendgruppe der Kirche trat gerade aus dem Lebensmittelladen an der Ecke. «Hast du schon gegessen? Komm, ich lad dich auf einen Burger ein!»

Selten hatte ich mich so gefreut, ein kaum vertrautes Gesicht zu sehen. Der Druck wich von meiner Brust, meine Finger entspannten sich und ich spürte meine schlurfende Mutter pausieren. Nach einem freundschaftlichen Handschlag schlenderten wir plaudernd zum nächsten Burgerstand. Der Burger war schnell verdaut – doch mein knapp verhinderter Diebstahl lag mir noch etwas länger im Magen.

Am Abend sass ich hinter der Tür unseres Badezimmers, dem einzigen Ort, an dem ich allein sein konnte. Ich betrachtete die Bibel in meiner Hand. Der Junge aus der Jugendgruppe hatte sie mir geschenkt. Vielleicht werde ich einmal darin lesen. Aber für den Moment reichte es mir, sie anzuschauen. Das kleine Kreuz auf dem Buchdeckel trieb mir erneut Tränen in die Augen und durchflutete auch den Rest meines Körpers: Mein Herz weichte sich auf; die jahrelang eingegrabenen Prägungen begannen sich langsam zu zersetzen.

Dieser Jesus war unschuldig, wurde von seinem Freund verraten und rannte nicht einmal weg, als die Bullen kamen, um ihn zu verhaften. In unserem Quartier wäre der keine zehn Jahre alt geworden. Er war bereit, für andere – sogar für seine Gegner – zu leiden. Das ergibt überhaupt keinen Sinn! Und trotzdem berührte es mich. Trotzdem merkte ich, dass ich mir Spuren von diesem Jesus in meinem Herzen und meinem Hirn wünschte.

Meine Schwester hatte Recht: Wenn die Welt gleichblieb, konnte ich mich nicht ändern. Aber ich spürte, dass die Begegnung mit diesen Kirchenmenschen meine Welt bereits verändert hatte. Ganz ohne Geld und ohne bessere Schule. Sondern weil sie in mir den Glauben wachsen liessen, dass Menschen nicht nur nützlich sind – wir sind wertvoll.

Pedro García hät später Theologie studiert, wurde Pastor und hat die Kirche Casa de Dios in einem Armenviertel am Stadtrand von Lima gegründet.

https://casadedios.travel.blog/kontakt/