„Ich bin wohl nicht fürs Heldentum gemacht“, dachte ich, als ich mich vergangenen Sommer mit letzter Kraft zu einem Bächlein schleppte, um mich dort zu übergeben. Unser Jungschar-Sommer-Camp wurde von einem Virus heimgesucht, und während andere Leiter trotz Krankheit tapfer Verantwortung übernahmen, klinkte ich mich für zwei Tage komplett aus. Wenn meine Energiereserven auf Grenzen stossen, geschieht dies leider auch mit meiner Nächstenliebe und meinem Pflichtgefühl.

Heldinnen sind jene Menschen, die gerade dann, wenn sie selbst existentiell bedroht oder beeinträchtigt sind, die Bedürfnisse anderer nicht aus dem Blick verlieren. Folglich benötigt es eine Krise, damit aus einem normalen Menschen ein Held oder eine Heldin wird. Ich bin dankbar für das Privileg, in dieser schwierigen Zeit mit ein paar solcher Heldinnen und Helden unterwegs zu sein.

Alle nennen sie „la niña“ – das Mädchen. Ich hatte sie bei einem der Hausbesuche kennengelernt, und schon damals ist mir aufgefallen, wie redegewandt und initiativ sie ist. Als ich sie nun bei einer der Lebensmittelpaket-Übergaben wiedersah, kam sie auf mich zu und sagte: „Señorita Anna, ich habe die Verantwortung übernommen, um für mein Quartier Lebensmittel zu organisieren. Wenn ihr wenigstens die 17 bedürftigsten Familien unserer Zone unterstützen könntet, wäre ich schon sehr dankbar. Ich kann dir meine Nummer geben, um die Details zu besprechen.“ Obwohl sie in ihren 13 Lebensjahren nur selten den Hügel hinabgestiegen ist, überragt ihr kommunikatives Talent und ihr organisatorischer Einsatz alle, denen ich in den letzten Wochen begegnet bin.

Bei #MiraflorinosAyudan arbeiten wir immer mit Vertretern der Gemeinschaft zusammen, damit die Lebensmittel diejenigen erreichen, die sie am dringendsten benötigen. Leider kommt es dabei oft zu Unmut gegenüber dem Vertreter, weil nicht alle Familien des Quartiers Unterstützung erhalten. Ich habe schon manche Vertreter sagen hören: „Ich habe es satt: Wer helfen möchte schadet sich am Ende nur selbst.“ Als ich das Mädchen davor warnte, gab sie zur Antwort: „Keine Sorge, ich organisiere so etwas nicht zum ersten Mal. Es gab immer wieder Nachbarinnen, die wütend wurden, weil die Hilfe nicht ihnen zugutekam. Aber sie müssen lernen, sich damit abzufinden.“ Dieses Mädchen ist eine Heldin, weil sie die Not der bedürftigen Familien mehr zu Herzen nimmt als die Wut ihrer Freunde und Nachbarn.

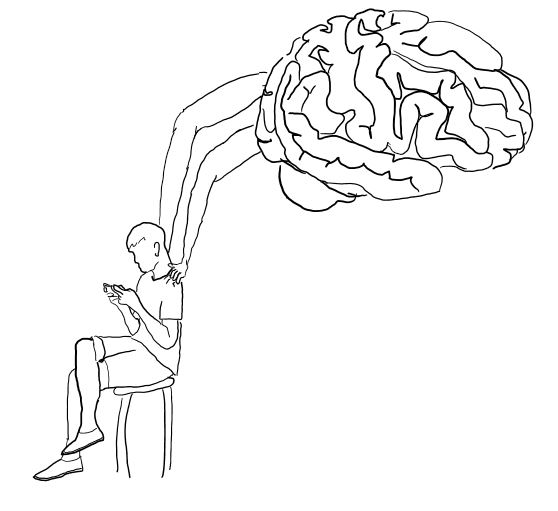

Helden sind jene Menschen, die aufstehen, auch wenn es so viel einfacher ist, sitzen zu bleiben. Mein mentales Abwehrsystem fesselt mich immer wieder an die Bequemlichkeit, indem es Gedanken ausschüttet wie: „Wer sich selbst vernachlässigt, kann niemandem helfen“ oder „Es gibt so viele andere, die diese Aufgabe erfüllen können“ oder „Was kann ich schon tun?“. Wie alle gefährlichen Gedanken sind sie nicht ganz falsch, aber sie übertönen die hoffnungsvolle Stimme meiner inneren Heldin, die schüchtern an meine Verantwortung und meine Fähigkeiten appelliert.

Manuel und Ricardo, meine beiden AirBnB-Mitbewohner, hören täglich solche gut gemeinten Helden-Töter-Ratschläge. Es wäre so einfach, zu sagen: „Ich muss mich zuerst darum kümmern, selbst wieder ein Einkommen zu haben“, oder: „Um nicht Teil der Ansteckungskette zu werden, begebe ich mich besser nicht in die Armenviertel“, denn dies sind durchaus valable Gründe, um Zuhause zu bleiben. Doch trotz des Gewichts dieser Gedanken setzen sie einen Grossteil ihrer Energie und ihrer Zeit dafür ein, Lebensmittelspenden für die ärmere Bevölkerung zu organisieren. Sie sind Helden, weil sei aufstehen, obwohl es jeder versteht, wenn sie sitzen bleiben würden.

Ich schreibe diesen Text in einem Moment, indem mich der Heldenmut verlassen hat. Die Grosszügigkeit der peruanischen Nachbarschaft hat abgenommen, während die Not aufgrund der verlängerten Quarantäne weiter zunimmt. Kreative Ideen stossen auf geschlossene Türen und zehren an meiner Motivation. Ich mache es mir langsam gemütlich auf dem Gedanken, dass wir getan haben, was wir konnten.

Gerade in diesem Moment werde ich daran erinnert, dass ich nicht die Heldin der Geschichte bin und sie auch nicht sein muss. Gott hat mich an den Ort geführt, an dem ich jetzt gerade bin, und es liegt in seiner Verantwortung, dass die Samen, die wir streuen, aufgehen. Dies motiviert mich, wieder aufzustehen. Nicht, weil ich einen Plan hätte, wie wir die Welt retten können, sondern weil ich stehend besser Ausschau halten kann nach demjenigen, der die Welt bereits gerettet hat.