Als ich die grossräumige Wohnung einer Freundin betrete, spüre ich ein physisches Unwohlsein und ein emotionales Durcheinander. Bereits die Tatsache, dass sowohl Aussen- als auch Innenwände schön verputzt sind, zeugt davon, dass diese Familie zu den wohlhabenderen Bevölkerungsteilen gehört – ganz zu schweigen von all den dekorativen Souvenirs aus fernen Ländern. Obwohl sich während dem Essen spannende und amüsante Gespräche entwickeln, verspüre ich den inneren Drang, dieses Haus zu verlassen und zurückzukehren an den Ort, an dem ich mich Zuhause fühle: in die einfache, bodenständige Nachbarschaft von Pedro und Nataly. Als ich ein paar Stunden später im Bus sitze, entspannt sich mein Inneres mit jedem Meter, den wir uns vom Stadtzentrum entfernen.

Unter Menschen mit materiellen Nöten zu leben hat nicht nur meine Liebe zur Genügsamkeit, sondern auch meine Wut auf den Wohlstand genährt. Diese Wut speist sich zu Teilen aus Gesprächen mit meinen peruanischen Nachbarn, welche „Reichtum“ und „Korruption“ nahezu synonym verwenden und folglich ihre Armut im Wohlstand und der Machtgier der Oberschicht begründet sehen. Zudem macht es mich wütend zu erleben, wie sich viele für ihre einfachen Lebensbedingungen schämen und sich selbst deswegen geringachten.

Der Besuch bei der besagten Freundin war vor rund zwei Monaten. Mittlerweile wohnte ich selbst mehr als zwei Wochen in dem gut situierten Quartier, welches ich zuvor kaum ausgehalten hatte. Über Gespräche mit meinen dortigen Mitbewohnern habe ich die gegenüberliegende Perspektive auf das Wohlstandsgefälle kennengelernt: „Die Leute vom Stadtrand sind alle in den letzten Jahren aus der Provinz angereist. Niemand hat sie dazu gezwungen, sich hier niederzulassen! Wenn sie nicht in diesen Hüttchen leben wollen, müssen sie halt wieder zurück aufs Land!“ oder „Es ist doch einfach verantwortungslos, vier Kinder zu zeugen, wenn man sich kaum selbst ernähren kann“. In der aktuellen Lockdown Situation sehen manche sogar eine Umkehrung der Verhältnisse: „Wir müssen hier Mieten und Steuern bezahlen, obwohl wir momentan keinen Cent verdienen. Die Leute auf den Hügeln wohnen in ihren eigenen Hütten und sind steuerbefreit. Das einzige was sie zahlen müssen, ist das Essen.“

Die Coronakrise macht den Graben zwischen Arm und Reich nicht weniger breit: Von den Reichen wird erwartet, die Lücken in der nationalen Ökonomie zu schliessen und von den Armen wird erwartet, hinter geschlossenen Türen zu hungern. Umso mehr berührte mich der Moment, als meine Mitbewohner aus dem Stadtzentrum auf meine Freunde aus dem Armenviertel José Ugaz trafen:

Eine holprige Fahrt auf ungeteerten Wegen führt uns den staubigen Hügel empor. Auch wenn ich diese Strecke schon viele Male zurückgelegt habe, überrascht mich der Anblick, der sich mir nach der letzten Kurve eröffnet: Ein Meer von weissen Fahnen weht über den kleinen Hütten des Armenviertels. Um den zwischenmenschlichen Kontakt zu vermeiden, haben viele peruanische Nachbarschaften das Fahnensystem eingeführt: Rote Fahnen zeigen an, wenn in einem Haushalt jemand am Virus erkrankt ist; weisse Fahnen bezeugen, dass die Familie keine Lebensmittel mehr hat und dringend auf Hilfe angewiesen ist. Der Anblick dieser stillen Hilferufe lässt mich erschaudern. Wir haben 55 Pakete mit Nahrungsmitteln im Gepäck, doch auf diesem Hügel leben rund 20’000 Menschen!

Das Wiedersehen mit meinen Freunden ist ambivalent: Obwohl ihre Worte überschwängliche Freude ausdrücken, verraten ihre Augen, wie viele Sorgen sie mit sich herumtragen. Während wir die Pakete aushändigen, füllt sich der Horizont des Hügels mit Silhouetten von Nachbarn, die ebenfalls auf Unterstützung hoffen. Doch die Ladefläche des Pickups ist bereits leer.

„Wir sind euch und der Nachbarschaft von Miraflores unendlich dankbar für eure Hilfe!“, sagt eine Bewohnerin von José Ugaz. „Nach der Quarantäne müsst ihr uns mal besuchen kommen! Wir haben gehört, dass ihr köstlich kochen könnt!“, antwortet einer meiner Mitbewohner. Dieser kurze Wortwechsel lässt meine gedämpfte Hoffnung wieder aufflammen. Krisen können Gemeinschaften spalten, aber sie können auch Menschen zusammenführen. Neben dem Ziel, Bedürftige mit Lebensmitteln zu versorgen, ist es deshalb genauso wichtig, zerteilte Gesellschaftsschichten zusammenzuführen und das gegenseitige Verständnis zu fördern.

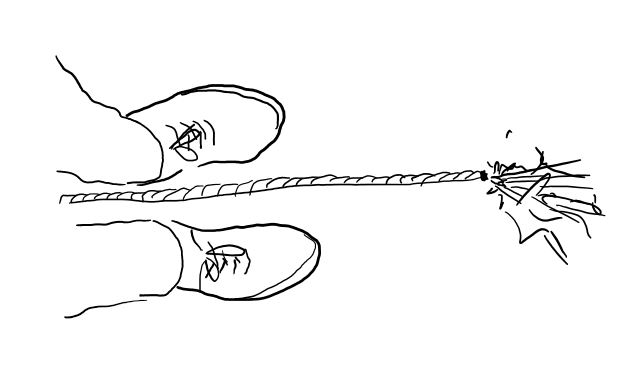

Robin Hood hilft den Armen, doch er tut den Reichen Unrecht an und versteht sie als Feinde. Was wäre wohl geschehen, wenn er angefangen hätte, Freundschaften zwischen Arm und Reich zu stärken? Wenn er den Graben zwischen den Schichten zugeschüttet hätte, statt ihn zu vertiefen? Eine vereinte Gesellschaft kann kämpfen – eine zerteilte Gesellschaft hat bereits verloren.

Stark! Vielen Dank für diese scharfsinnigen und einfühlsamen Einblicke in eine von der Schweiz aus so fern scheinende Realität.

Q Dios vos bendiga!

LikeLike